医療機器には生命に直接関わるものも多く、安全に使用するにはその機器に精通した者が操作、点検を行う必要があります。

臨床工学技士(Clinical Engineering Technologist)とは、このようなニーズに応えるために制定された医療資格であり、略してCE(ClinicalEngineer)またはME(Medical Engineer)と呼ばれていますが、一般的な医療機器はもちろん、呼吸・循環・代謝に関わる生命維持管理装置の操作から保守点検までを行う専門技術職として、チーム医療における重要な役割を担っています。また、医療機器を効率的かつ安全に稼動させることと、医療機器による事故防止の一端も担っています。

現在、12名(男性10名、女性2名)の臨床工学技士が在籍しており、腎センターにおける血液浄化関連業務を中心に、

個々の専門性を生かした業務展開を行っています。

また、臨床工学部では医療機器の安全管理とスムーズな運用を目的として、機器管理システムやネットワークを利用した透析関連機器の遠隔監視システムなどを独自に構築し、管理運用することでマンパワーの低減・業務改善にも役立てています。

腎センターでは、血液透析をはじめとする各種血液浄化療法を施行しており、臨床工学技士は血液浄化療法関連の臨床業務、関連装置の日常点検・定期点検・オーバーホールなどの保守業務や透析液の水質管理を行っています。

また、透析情報管理システムDiaCom® よる治療条件・治療中の装置データ・検査データ等、様々なデータの一元管理を行っており、これらのシステム管理運用にも臨床工学技士が携わっています。

血液浄化療法には様々な種類がありますが、持続的腎代替療法、エンドトキシン吸着療法、血漿交換療法、血球成分除去療法、ウイルス除去療法といった特殊な治療の対象疾患は、腎不全、肝不全、自己免疫疾患、高脂血症、潰腫性大腸炎、敗血症、多臓器不全など多岐にわたり、臨床工学技士は当院における高度先進医療の一翼を担っています。

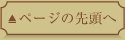

院内で使用されている一般的な医療機器はME機器センターが管理しており、輸液ポンプ・シリンジポンプなどの頻繁に使用される医療機器は、機器の有効利用と安全確保のために中央管理を行っています。

定期的な機器の点検・校正・補修については、全て機種ごとにメーカーの技術研修を受けた臨床工学技士が実施することで、高いレベルで機器の安全性を維持し、機器管理の面からより質の高い医療の提供を目指しています。

人工呼吸器は、呼吸機能を代行する生命維持管理装置であり、装置の異常は直ちに患者様の生命に関わります。人工呼吸器使用中は巡回点検等を行い、異常の早期発見と事故防止に努めています。また、医療機器の専門家として、コメディカル等への機器の取り扱いや安全管理のための院内研修を積極的に行っています。

医療ガス用アウトレット(配管端末器)の点検も臨床工学技士の業務になっています。

心臓は常に動き続けることで生命を維持します。しかし、心臓手術(特に心臓内の手術)時には、心臓を切り開くため、一時的に心臓と呼吸(肺機能)を止める必要があります。心臓と肺の機能を止めると生命は維持できません。

そこで、生命維持管理装置である人工心肺の登場です。人工的に心臓の機能を代行するのが血液ポンプであり、肺の機能を代行するのが人工肺です。この心臓と肺の機能を心臓手術時に同時に代行するのが人工心肺です。

また、手術中も全身の臓器は常に代謝をしており、その働きを止めません。そこで全身の状態を常時モニタリングし需要と供給のバランスを管理するのが臨床工学技士です。人工心肺を使用し生命を維持し、それを管理できる臨床工学技士がいてはじめて人工心肺は生命維持管理装置となります。

当院では専属の臨床工学技士が手術前から、ひとりひとりの全身状態を入念に確認し最善の管理が出来るよう何回も打合せを行ったうえで手術に挑みます。高度で安全な心臓手術はこれらの積み重ねが必須であり、それが、生命維持管理装置に携わる臨床工学技士の使命だと考えており、また我々の信念でもあります。

血管造影室では冠動脈疾患や不整脈の患者さまに対して、心臓カテーテル検査やPCI(経皮的冠動脈形成術)が行われています。

臨床工学技士はカテーテル検査・治療における支援業務、血管内超音波診断装置(IVUS)の操作・管理を行っており、患者さまの病態によっては緊急的に心臓の補助を行うIABP(大動脈バルーンパンピング)の操作・管理も行っています。

ペースメーカー植え込み手術時・電池交換時における初期設定や設定変更などの支援業務を行っています。

また、ペースメーカー外来ではペースメーカーが植え込まれた患者さまに対し、定期的なペースメーカーのフォローアップとして正常に働いているか(バッテリーの確認、センシング、ペーシング域値チェック、プログラム変更)などの検査を行っています。

造血器腫瘍などで行われている治療の一つとして、

自家末梢血幹細胞移植(autologous peripheral blood stem cell transplantation : autoPBSCT)

という方法がありますが、骨髄移植と比べて細胞採取における患者さまの負担が少ない、移植後の血球回復が早いことなどから症例が増えています。臨床工学技士は専用装置(COBE Spectra)を操作し、末梢血に動員された造血幹細胞(赤血球・白血球・血小板のもとになる細胞)を採取しています。

(過去10年の施行数:109)